Professional Documents

Culture Documents

Apostila Hidrometria FINAL

Uploaded by

Marcelle GoliniCopyright

Available Formats

Share this document

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Report this DocumentCopyright:

Available Formats

Apostila Hidrometria FINAL

Uploaded by

Marcelle GoliniCopyright:

Available Formats

CURSO DE CAPACITAO EM

HIDROLOGIA E HIDROMETRIA

PARA CONSERVAO DE MANANCIAIS

Percolao

Nuvem

Precipitao

Evaporao

Evapotranspirao

Evaporao

LAGO

Vazo total

Interceptao

Infiltrao

Transpirao

Evaporao

RIO

Esc. Subterrneo

ORGANIZAO:

MASATO KOBIYAMA

FERNANDO GRISON

ALINE DE ALMEIDA MOTA

HENRIQUE LUCINI ROCHA

FLORIANPOLIS, FEVEREIRO DE 2009

2

1 edio

1 impresso 2009

_______________________________________________________________________________________

Kobiyama, Masato

Curso de capacitao em hidrologia e hidrometria para conservao de mananciais Florianpolis:

UFSC/CTC/ENS/LabHidro, 2009.

211p.

Inclui bibliografia

1. Hidrologia. 2. Hidrometria. 3. Mananciais.

_________________________________________________________________________________

Impresso no Brasil

2009

3

AUTORES

Aline de Almeida Mota (Acadmica do Curso de Graduao em Engenharia Sanitria e Ambiental -

UFSC, aline.mota86@hotmail.com)

Antnio Augusto Alves Pereira (Professor, Departamento de Engenharia Rural (ENR) - UFSC,

aaap@cca.ufsc.br)

Catia Regina Silva de Carvalho Pinto (Ps-doutoranda, Departamento de Engenharia Sanitria e

Ambiental (ENS) - UFSC, catia@ens.ufsc.br)

Cristina Henning da Costa (Mestranda, Programa de Ps-graduao em Engenharia Ambiental

(PPGEA) - UFSC, crishcosta@yahoo.com.br)

Davide Franco (Professor, Departamento de Engenharia Sanitria e Ambiental (ENS) - UFSC,

franco@ens.ufsc.br)

Fernando Grison (Mestrando, Programa de Ps-graduao em Engenharia Ambiental (PPGEA) -

UFSC, fernando@ens.ufsc.br)

Gabriela Pacheco Corra (Acadmica do Curso de Graduao em Engenharia Sanitria e

Ambiental - UFSC, gabrielapaco@yahoo.com.br)

Gilmar de Oliveira Gomes (Doutorando, Programa de Ps-graduao em Engenharia Ambiental

(PPGEA) - UFSC, goliveirag@gmail.com)

Henrique Frasson de Souza Mrio (Doutorando, Programa de Ps-graduao em Engenharia

Ambiental (PPGEA) - UFSC, hfrasson@yahoo.com.br)

Henrique Lucini Rocha (Mestrando, Programa de Ps-graduao em Engenharia Ambiental

(PPGEA) - UFSC, henrique.lucini@gmail.com)

Joana ery Giglio (Acadmica do Curso de Graduao em Engenharia Sanitria e Ambiental -

UFSC, Joana_n_g@yahoo.com.br)

Marcelo Seleme Matias (Acadmico do Curso de Graduao em Engenharia Sanitria e Ambiental

- UFSC, marcelosmatias@yahoo.com.br)

Masato Kobiyama (Professor, Departamento de Engenharia Sanitria e Ambiental (ENS) - UFSC,

kobiyama@ens.ufsc.br)

Pedro Guilherme de Lara (Acadmico do Curso de Graduao em Engenharia Sanitria e

Ambiental - UFSC, pedroguilherme.lara@gmail.com)

Pedro Luiz Borges Chaffe (Mestrando, Programa de Ps-graduao em Engenharia Ambiental

(PPGEA) - UFSC, plbchaffe@yahoo.com.br)

Pricles Alves Medeiro (Professor, Departamento de Engenharia Sanitria e Ambiental (ENS) -

UFSC, pericles@ens.ufsc.br)

Raphael Fernando de Andrade Martins (Acadmico do Curso de Graduao em Engenharia

Sanitria e Ambiental - UFSC, rmartins.esa@gmail.com)

Vincius Ternero Ragghianti (Acadmico do Curso de Graduao em Engenharia Sanitria e

Ambiental - UFSC, viniciusrag@gmail.com)

William Gerson Matias (Professor, Departamento de Engenharia Sanitria e Ambiental (ENS) -

UFSC, will@ens.ufsc.br)

4

PROGRAMA DO CURSO

09/02/2009 10/02/2009 11/02/2009 12/02/2009 13/02/2009

8:00

s

12:00hs

Apresentao

Captulos 1,

2 e 3

Captulos 13

e 14

Sada de

campo:

Joinville

Captulo 8 Captulo 12

13:30

s

17:30hs

Captulos 4,

5 e 9

Captulos 6,

7 e 11

Sada de

campo:

Lagoa da

Conceio e

Jurer

Captulos 10

e 15

Encerramento

5

SUMRIO

AUTORES .................................................................................................................................... 3

SUMRIO .................................................................................................................................... 5

PREFCIO ................................................................................................................................... 6

1. INTRODUO ..................................................................................................................... 7

2. MICROBACIAS HIDROGRFICAS .................................................................................. 12

3. CICLO HIDROLGICO E PROCESSOS HIDROLGICOS .............................................. 23

4. PRECIPITAO ................................................................................................................. 26

5. INTERCEPTAO ............................................................................................................. 47

6. INFILTRAO ................................................................................................................... 58

7. PERCOLAO ................................................................................................................... 72

8. VAZO EM RIOS E CANAIS ............................................................................................ 97

9. USO DE MOLINETE E ADCP .......................................................................................... 112

10. GERAO DE VAZO NO RIO ..................................................................................... 126

11. EVAPOTRANSPIRAO ................................................................................................ 152

12. TOXICOLOGIA AMBIENTAL E QUALIDADE DE GUA ........................................... 168

13. INSTALAO E MANUTENO DE ESTAES HIDROMETEOROLGICAS DE

TELEMETRIA COM BAIXO CUSTO ............................................................................ 183

14. PROCESSOS FSICOS EM AMBIENTES ESTUARINOS ............................................... 196

15. CONCLUSES ................................................................................................................. 211

6

PREFCIO

A presente apostila foi elaborada como material didtico para a realizao do Curso de

capacitao em hidrologia e hidrometria para conservao de mananciais no perodo de 09 a 13 de

fevereiro de 2009, no campus da Universidade Federal de Santa Catarina. Essa realizao faz parte

do projeto cujo ttulo o mesmo do curso, financiado pelo Edital MCT/CNPq/ CT-HIDRO n

037/2006 (Seleo Pblica de Propostas no mbito da Ao Vertical Capacitao em Hidrometria).

O objetivo deste curso tornar tcnicos da rea de recursos hdricos, capazes de monitorar, calcular

e analisar os principais processos hidrolgicos que ocorrem em microbacias hidrogrficas.

A maioria dos autores da apostila pertence ao Laboratrio de Hidrologia

(www.labhidro.ufsc.br) do Departamento de Engenharia Sanitria e Ambiental ENS da

Universidade Federal de Santa Catarina UFSC. Assim, se encontram nesta apostila vrios

resultados do trabalho desse laboratrio. Como a hidrometria que serve para conservao de

mananciais possui uma abrangncia maior, houve mais apoio para a realizao, de vrios

laboratrios: Laboratrio de Agricultura Irrigada (Departamento de Engenharia Rural ENR);

Laboratrio Integrado do Meio Ambiente (ENS); Laboratrio de Toxicologia Ambiental (ENS);

Laboratrio de Hidrulica (ENS); e Laboratrio de Hidrulica Martima (ENS). Alm disso, a

Companhia guas de Joinville sempre apoiou a prtica da hidrometria no local. Ento, aqui

manifesto sincero agradecimento aos referidos laboratrios e companhia pelo enorme apoio na

realizao do curso e na elaborao da apostila.

Os integrantes do Laboratrio de Hidrologia (LabHidro) esto abertos a crticas, e a

quaisquer possveis questionamentos. Para isso, as informaes para contato esto disponveis

abaixo e tambm no site do LabHidro www.labhidro.ufsc.br. Alm disso, no site pode-se saber mais

sobre os respectivos estudos e trabalhos.

Florianpolis, 02 de fevereiro de 2009

Masato Kobiyama

Contato:

Universidade Federal de Santa Catarina UFSC

Departamento de Engenharia Sanitria e Ambiental ENS

Laboratrio de Hidrologia LABHIDRO

Caixa postal 476 - CEP 88040-900

Florianpolis SC

Telefone: (48) 3721-7749

email: labhidro@ens.ufsc.br

7

1. ITRODUO

Masato Kobiyama

Pedro Luiz Borges Chaffe

Aline de Almeida Mota

1.1 Hidrologia

A hidrologia a cincia (logia) da gua (hidro). Segundo UNESCO (1964), Hydrology is

the science which deals with the waters of the earth, their occurrence, circulation and distribution on

the planet, their physical and chemical properties and their interactions with the physical and

biological environment, including their responses to human activity. Hydrology is a field which

covers the entire history of the cycle of water on the earth. Ento, internacionalmente a hidrologia

definida como a cincia que lida com a gua da Terra, sua ocorrncia, circulao e distribuio no

planeta, suas propriedades fsicas e qumicas e sua interao com o ambiente fsico e biolgico,

incluindo suas respostas para a atividade humana. A hidrologia o campo que cobre a inteira

histria do ciclo da gua na terra.

A hidrologia trata dos processos fsicos relacionados gua que ocorrem no meio natural. O

ser humano, por sua vez, cria tecnologias de modo a adequar sua ocupao no ambiente, por isso a

quantificao da disponibilidade hdrica utilizada para o planejamento e o gerenciamento dos

recursos hdricos. Aprimorando e possibilitando assim, atividades como, abastecimento de gua,

agricultura irrigada e a dessedentao de animais, aqicultura, navegao, gerao de energia

eltrica, recreao e lazer e preservao da fauna e flora. Essas atividades tornaram-se vitais para a

humanidade e, portanto devem ser controladas de maneira sustentvel.

O planejamento dos recursos hdricos uma atividade que visa adequar o uso, controlar e

proteger a gua s demandas sociais e/ou governamentais, fornecendo subsdios para o

gerenciamento dos mesmos (LANNA, 2004). A funo da hidrologia nesse processo auxiliar na

obteno de informaes bsicas e fundamentais como na coleta e anlise de dados hidrolgicos. A

Figura 1.1 mostra essa funo no contexto do gerenciamento dos recursos hdricos. Assim, nota-se

que a hidrologia uma cincia fundamental no gerenciamento dos recursos hdricos.

Existem dois tipos de atividades na hidrologia: monitoramento e modelagem. A observao

ou medio contnua de processos chama-se monitoramento. A diferena entre o monitoramento e o

diagnstico que o primeiro possui a atividade contnua e o segundo normalmente no. Na

natureza, os experimentos so realizados em tempo real e em escala real, e o monitoramento neste

caso busca obter e interpretar dados. Tratando-se de processos de grande complexidade, como os

encontrados em bacias hidrogrficas, podem existir srias dificuldades em criar um modelo. Neste

caso, primeiro pode-se fazer o monitoramento, e os resultados obtidos possibilitaro ou auxiliaro

na modelagem.

Os fenmenos naturais so de grande complexidade e muitas vezes existe a impossibilidade

de medir e percorrer todas as suas partes e/ou etapas. Isso acaba dificultando os estudos para sua

compreenso. Uma abordagem bsica destes fenmenos, apenas para compreend-los fisicamente e

8

de forma genrica, torna necessria a utilizao de leis empricas e de hipteses, o que requer a

aplicao da modelagem. Portanto, para estudar os fenmenos, precisa-se ter modelos. O modelo

uma apresentao do sistema (ou objeto) tanto esttico quanto dinmico. Existem dois tipos: (1)

modelo fsico e (2) modelo matemtico (analtico e/ou numrico). O primeiro usa umas formas

fsicas, enquanto o segundo linguagens matemticas.

Qualquer modelo uma aproximao realidade. Para ter melhor modelo, necessita-se

observao do sistema, ou seja, monitoramento. O modelo numrico possui vrias vantagens, como:

facilidade de execuo, baixo custo, rpida obteno dos resultados, permitindo a simulao de

experimentos inviveis na prtica. Isso facilita a previso dos fenmenos e processos naturais. O

uso deste tipo de modelo est sendo incrementado pelo desenvolvimento da tcnica computacional,

permitindo sofisticaes.

Figura 1.1. Hidrologia no contexto do gerenciamento dos recursos hdricos. (Modificao de

KUIPER, 1971).

A simulao a execuo do modelo. Nesta execuo, a calibrao do modelo

indispensvel. Pela natureza da simulao, quanto mais sofisticado o modelo, mais calibraes so

necessrias. A calibrao do modelo sempre feita com dados obtidos pelo monitoramento.

Ento fica claro que o sucesso do modelo, da modelagem e da simulao depende da

qualidade do monitoramento e que no h nenhum bom modelo sem o uso de dados obtidos do

fenmeno monitorado. Assim, a modelagem e o monitoramento no se confrontam, passando a

serem mtodos cientficos mutuamente complementares, efetuados sempre paralelamente.

9

Mais complexidade, mais dados para calibrar modelos. Modelo s til se testado com

dados reais.

1.2 Hidrometria

A hidrometria uma parte da hidrologia. Pode-se dizer que o monitoramento hidrolgico a

hidrometria feita de maneira contnua. Como a hidrometria responsvel pela coleta e fornecimento

de dados, ela pode ser considerada a base experimental da hidrologia, que uma cincia natural e

emprica. Enquanto os modelos so uma representao da realidade, podemos considerar os dados

medidos como o mundo real. O hidrometrista deve ento entender e optar por mtodos apropriados

para a medio do fenmeno em questo, saber os custos e detalhamento adequados para cada

trabalho, cuidar da qualidade da medio e verificao dos dados.

Devido hidrologia aplicada engenharia ser dependente principalmente de dados de chuva

e vazo, foi nessa rea onde houve uma maior padronizao e consolidao dos mtodos de

medio. Porm, sabemos que a gua da chuva no cai diretamente no rio, e a circulao da mesma

no continente d-se em diferentes processos e escalas (interceptao e escoamento subterrneo, por

exemplo). Ento o hidrometrista deve ter habilidades que envolvam no s a rea de hidrulica de

canal, mas tambm topografia, fsica do solo e at mesmo agronomia. Com essas habilidades ele

pode medir processos hidrolgicos que passam pelas escalas do plot e da encosta at chegar escala

da bacia hidrogrfica propriamente dita.

Um dos desafios da hidrometria gerar dados consistentes onde a variabilidade espao-

temporal dos processos grande e tem-se um nmero limitado de aparelhos de medio. O principal

exemplo como medir a chuva de maneira representativa em uma determinada bacia sendo que

existe uma variabilidade tridimensional do fenmeno. A medio de vazo outra parte bsica da

maioria dos estudos hidrolgicos, porm o uso da curva-chave nas simulaes de cheias muito

discutvel sabendo-se que a incerteza na curva-chave aumenta abruptamente na parte extrapolada.

Ainda existe muita dificuldade em verificar e confirmar dados extrapolados de curvas-chave, pois a

vazo um fenmeno natural e que a medio em eventos extremos implica em risco de vida.

A hidrologia como cincia e como engenharia, depende dos dados e de modelos para poder

entender os processos e fazer previses. Muitas vezes os modelos do respostas aparentemente

coerentes mas pelos motivos errados. Portanto, a maneira mais produtiva de se trabalhar com

hidrologia aquela em que as pessoas que trabalham com monitoramento e com modelagem

tenham um dilogo e usem suas habilidades como complemento do conhecimento do prximo. O

hidrometrista pode reconhecer e informar as mudanas e problemas ocorridos durante o

monitoramento, e.g., mudanas no local da estao, horrios de medio, mudana de equipamentos

e mudanas de equipe. Esse tipo de informao essencial para a pessoa que vai trabalhar os dados,

porm fica muitas vezes em um escritrio.

1.3 Situao atual no brasil

No Brasil, h grande carncia de dados hidrolgicos de pequenas bacias hidrogrficas. A

instalao e coleta de dados tiveram como seu principal agente o setor de gerao de energia

eltrica. Desta forma, h poucos postos em bacias com menos de 500 km. O monitoramento das

pequenas bacias reveste-se, portanto, de fundamental importncia para a complementao da rede

10

de informaes hidrolgicas, alm de sua natural vocao para o estudo do funcionamento dos

processos fsicos, qumicos e biolgicos atuantes no ciclo hidrolgico. Em funo dessas

caractersticas, as pequenas bacias hidrogrficas tm sido utilizadas com maior freqncia em

estudos de regionalizao ou como bacias experimentais ou representativas (PAIVA, 2003).

O que se faz de hidrometria no Brasil hoje relacionado a grandes rios e bacias

hidrogrficas para produo de energia nas usinas hidroeltricas. Seus principais problemas so

decorrentes da qualidade de gua (presena de sedimentos) que alteram a vida til de uma barragem

e conseqentemente da usina e da produo de energia.

Atualmente h uma carncia no monitoramento de pequenas bacias hidrogrficas. Essas

bacias so importantes, pois a captao de gua para abastecimento pblico dos municpios

brasileiros realizada nesses mananciais. A qualidade da gua um dos principais fatores para sua

possvel captao nessas pequenas bacias pela verificao da carga de poluentes existente nos rios.

Outro problema que poder ser amenizado com um maior controle hidrolgico a questo

da macrodrenagem. As pequenas bacias tambm so responsveis pela macrodrenagem no

municpio. A preocupao se torna maior pelo fato de que a precipitao est variando cada vez

mais espacial e temporalmente, deixando os problemas mais localizados.

Uma das justificativas importantes para o monitoramento em pequenas bacias a de que

elas podem servir como bacias-escola sendo utilizadas para educao ambiental de toda a

populao. Atravs do monitoramento hidrolgico bem detalhado nestas bacias-escola, a

conscientizao da populao, especialmente dos tcnicos das companhias de saneamento

municipais e estaduais, sero aperfeioadas.

Em todo o territrio nacional, em nvel estadual e municipal, programas para a avaliao da

qualidade da gua, atravs de parmetros fsico-qumicos e bacteriolgicos j foram implantados e

muitos deles com sucesso. A Resoluo 357/2005 CONAMA, estabelece ainda, a necessidade de

avaliaes toxicolgicas para classificao de corpos dgua e controle de despejos de efluentes.

Este fato demonstra uma evoluo na legislao brasileira a respeito do controle da qualidade de

gua nos mananciais.

As avaliaes qualitativas e quantitativas dos mananciais, na maioria das vezes, so

realizadas separadamente no havendo a integrao de dados. Fica evidente que esta integrao

daria mais subsdios para o gerenciamento adequado das bacias hidrogrficas. Neste projeto

estamos propondo esta integrao, formando tcnicos com esta concepo.

Como a populao brasileira concentra-se na regio litornea, muitos mananciais se

localizam em zonas estuarinas. As bacias hidrogrficas com tais condies apresentam alguns

fenmenos peculiares no respeito de bacias localizadas longe da influencia direta do mar. No

balano hdrico alem dos processos de evapotranspirao na bacia deve ser considerada

explicitamente a troca de gua com o mar. As variaes relativas entre os nveis do oceano e do

corpo lagunar promovem, alem de escoamento em um ou outro sentido, a mistura das guas de

drenagem com as do oceano.

A preocupao atual dos municpios brasileiros est voltada para a qualidade de gua e seu

abastecimento pblico, a macrodrenagem e a educao ambiental atravs das bacias-escola. Estas

esto ligadas diretamente com as pequenas bacias hidrogrficas municipais e, portanto evidente

que necessitam de um monitoramento hidrolgico adequado.

11

1.4 Estrutura da apostila

Esta apostila composta por 14 captulos complementares entre si. A leitura deve ser feita

preferencialmente na ordem em que aparecem os assuntos, j que os conceitos bsicos para

entendimento de hidrologia esto nos captulos iniciais. No captulo 2, feita uma explicao sobre

a unidade bsica para o estudo de hidrologia e conseqentemente hidrometria, que a bacia

hidrogrfica. definida bacia hidrogrfica e suas caractersticas. Em seguida, no captulo 3, feita

uma introduo sobre o ciclo hidrolgico e os processos hidrolgicos que ocorrem nas bacias.

Alguns desses processos, como: Precipitao, Interceptao, Infiltrao, Percolao e

Evapotranspirao, so abordados mais detalhadamente em separado nos captulos 4, 5, 6, 7 e 11

respectivamente.

Para realizar hidrometria necessrio alm de hidrologia, conhecimentos de hidrulica. Para

isso, o captulo 8 trata dos aspectos tericos na medio de vazo, bem como a formulao, o

modelo de distribuio de velocidade e outros. O assunto hidrometria diretamente tratado nos

captulos 9 e 13, em que obtm-se informaes detalhadas sobre equipamentos de medio e suas

especificaes de uso. Mais especificamente, so descritos o micromolinete e o ADCP no captulo 9

(utilizados para utilizar vazo).

Existem atividades imprescindveis para a sobrevivncia humana, e boa parte delas est

relacionada explorao dos mananciais. Para isso, importante que eles estejam em boas

condies de preservao. Neste caso, no se pode deixar de entender a zona ripria, ou como

mais conhecida mata ciliar. Esta rea de uma bacia tem enorme valor para preservao de

mananciais. Estes aspectos so tratados no captulo 10. Alm disso, tambm so necessrias

tcnicas de avaliao da qualidade da gua, para depois serem tomadas as decises corretas. Este

o assunto do captulo 12. A preservao das bacias costeiras de grande importncia, j que a maior

parte da populao vive nessas regies. Para isso, o captulo 14 traz uma introduo sobre

ambientes estuarinos.

As concluses dessa apostila se encontram no ltimo captulo onde discutido a importancia

da hidrologia e dos cursos de capacitao para a preservao dos recursos hdricos.

Referncias bibliogrficas

KUIPER, E. Water Resources Project Economics. London: Butterworth, 1971. 447p.

LANNA, A.E. Gesto dos Recursos Hdricos. In: TUCCI, C. E. M. (Org.). Hidrologia: cincia e

aplicao. 3 edio, Porto Alegre: Ed. da UFRGS/ ABRH/ EDUSP, 2004. p.727-768.

PAIVA, J.B.D.; PAIVA, E.M.C.D. (orgs.) Hidrologia aplicada gesto de pequenas bacias

hidrogrficas. Porto Alegre: ABRH, 2003. 628p.

UNESCO World Water Assessment Programme. 2008. Disponvel em:

<http://www.unesco.org/water/iyfw2/water_use.shtml>. Acesso em: 28 de julho de 2008.

12

2. MICROBACIAS HIDROGRFICAS

Masato Kobiyama

Joana Nery Giglio

2.1 Conceitos

A bacia hidrogrfica definida como uma rea na superfcie terrestre, sobre a qual o

escoamento superficial em qualquer ponto converge para uma nica sada, chamada exutrio. A

bacia hidrogrfica se estende at seu divisor, uma linha rgida imaginria que contorna a bacia. Essa

linha separa as precipitaes que caem em bacias hidrogrficas vizinhas, e que escoam para cada

um dos sistemas fluviais adjacentes. A Figura 2.1 indica o exutrio em uma bacia hidrogrfica.

622000 611500

611500

7057100 7057100

7066500 7066500

622000

Projeo Universal Transversa de Mercator

Meridiano Central: 51WGr Fuso: 22 S

South American Datum 1969

Curvas de nvel

Cursos de gua

Limite da bacia

Legenda

Figura 2.1 Bacia hidrogrfica do Rio do Bispo.

Do ponto de vista do gerenciamento consenso, hoje em dia, a importncia de se fazer o

Manejo Integrado da Bacia Hidrogrfica. Para esse fim, a bacia inclui corpos da gua de todos os

tipos (arroios, rios, banhados, lagos, etc.), solo, subsolo, rocha, atmosfera, fauna, flora, espao

construdo e sociedade.

O Ministrio da Agricultura (BRASIL, 1987) sugere a microbacia hidrogrfica como

unidade ideal para o planejamento integrado do manejo dos recursos naturais. O rgo define

microbacia hidrogrfica como uma rea fisiogrfica drenada por um curso da gua ou por um

13

sistema de cursos de gua conectados e que convergem, direta ou indiretamente, para um leito ou

para um espelho da gua (Programa Nacional de Microbacias Hidrogrficas).

Devido variabilidade das caractersticas das bacias hidrogrficas, difcil estabelecer um

limite universal para microbacias. Para alguns autores, bacias com tempo de concentrao inferior a

1 hora so consideradas pequenas. Para outros, so as que no superam 2,5 km de rea.

Para ROCHA e KURTZ (2001), as microbacias so menores que 20.000 ha. Isso porque a

mxima rea que uma equipe pode trabalhar em campo. Esse dado, oriundo de experincia de

campo, vlido para o sul do Brasil, Uruguai e norte da Argentina. Os mesmos autores definem

sub-bacias como aquelas com dimenses superficiais entre 20.000 ha e 300.000 ha, por ser um

tamanho compatvel com o sistema cartogrfico do sul do pas (cartas em escala 1:50.000).

Se recorrermos literatura internacional, PONCE (1989) descreve as caractersticas de uma

bacia pequena (small catchment): a precipitao pode ser considerada uniformemente distribuda no

tempo e espao; a durao da chuva em geral excede o tempo de concentrao; o escoamento

essencialmente hortoniano (overland flow); o armazenamento em canais desprezvel.

O manancial a unidade hidrogrfica utilizada quando o objetivo o abastecimento de gua.

Segundo KOBIYAMA et al. (2008), os mananciais so locais com disponibilidade de gua em

qualidade e quantidade suficientes para suprir uma demanda, e cuja captao seja permitida e

economicamente vivel. Diferentes corpos de gua podem ser mananciais, como poos, fontes,

audes, lagos, rios, etc.

Apesar do conflito entre definies e nomenclaturas, o consenso que a bacia hidrogrfica

a unidade tima para o estudo e planejamento de recursos naturais. Todas as matrias, como

solo, gua e nutrientes, so coordenadas dentro dos contornos da bacia. Tais matrias circulam na

bacia, com uma dinmica governada pelo comportamento da gua.

2.2 Delimitao de bacias

As medies em uma bacia so realizadas em intervalos de tempo predeterminados. Se estes

intervalos so suficientemente pequenos, trabalha-se com medies instantneas. Seno, trabalha-se

com intervalos de medio. A escolha do intervalo de medio depende do tempo de concentrao

da bacia. Portanto, importante conhecer a rea da bacia, assim como outras de suas caractersticas.

A anlise da bacia e o clculo de sua rea exigem, em primeiro lugar, conhecer seus limites.

Depois de delimitada a bacia, sua rea pode ser calculada, seus rios podem ser classificados e

hierarquizados e sua curva hipsomtrica pode ser traada.

H dois tipos de divisor delimitando cada bacia hidrogrfica: um divisor topogrfico ou

superficial, e um divisor fretico ou subterrneo. O primeiro condicionado pela topografia e

delimita a rea do escoamento superficial da bacia. O ltimo condicionado principalmente pela

geologia do terreno, influenciado ou no pela topografia, e delimita os reservatrios de gua

subterrnea de onde provm o escoamento de base da bacia. Em geral os divisores topogrficos e

freticos no coincidem, j que o divisor fretico est condicionado s flutuaes no nvel do lenol

fretico. Devido ao carter constante e a facilidade em traar o divisor topogrfico, este utilizado

para determinar a rea da bacia hidrogrfica. A Figura 2.2 mostra a flutuao do lenol fretico e os

divisores fretico e topogrfico no perfil de uma encosta.

14

Rocha impermevel

Divisor topogrfico

Divisor fretico Lenol fretico

Bacia A Bacia B

Figura 2.2 Corte transversal do limite entre duas bacias hidrogrficas (Modificao de VILLELA e

MATTOS, 1975).

O divisor topogrfico une os pontos de maior altitude que contornam a bacia e pode ser

desenhado a partir de sua rede hidrogrfica e suas curvas de nvel, em uma carta topogrfica. O

ponto de partida determinar o exutrio da bacia escolhida, que pode ser qualquer ponto ao longo

do rio principal. A escolha do exutrio deve estar de acordo com o objetivo do estudo. Para

mananciais, o exutrio costuma ser o local de captao de gua ou, quando existe, da barragem

construda para a captao. O limite da bacia nada mais que uma linha contnua, que inicia e

termina no exutrio, segue perpendicular s curvas de nvel e no corta nenhum curso de gua em

nenhum ponto alm do exutrio. Terminada, a linha deve englobar toda a rea e os rios de interesse.

2.3 Classificao dos rios e hierarquia fluvial

Os rios podem transportar gua permanentemente ou no. De acordo com esse atributo,

podem ser classificados em trs tipo: (1) perenes, rios que drenam gua no decorrer de todo o ano;

(2) intermitentes, funcionam durante parte do ano, mas tornam-se secos em estaes de pouca

chuva; (3) efmeros, existem apenas durante e imediatamente aps a chuva.

Os cursos de gua (e a rea drenada correspondente) tambm podem ser classificados de

acordo com a sua hierarquia dentro da bacia na qual se encontra. Um mtodo objetivo de

classificao foi estabelecido por STRAHLER (1952), uma modificao do mtodo proposto por

HORTON (1945).

O mtodo de Strahler consiste em atribuir a 1 ordem aos canais menores, sem tributrios,

desde a nascente at a primeira confluncia; os canais de 2

a

ordem iniciam na confluncia de dois

canais de 1

a

ordem, e s recebem afluentes de 1

a

ordem; na confluncia de dois canais de 2

a

ordem

inicia um canal de 3 ordem, que pode receber afluentes de 2

a

e de 1

a

ordem; os canais de 4

a

iniciam

na confluncia de dois canais de 3

a

ordem, e podem receber tributrios das ordens inferiores. E

assim sucessivamente.

A Figura 2.3 apresenta uma comparao entre as hierarquias propostas por Horton e

Strahler.

15

1

1

1

1 1

1 1

1 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1 1 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

4

1

3

1

2

1 1

2 2

1 1

1

1

1

1

1

1

4

1

3

1 1 1

2

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

2

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

4

2

2

2

2

2

2

2

4

1

3

3

A B

Figura 2.3 Hierarquia fluvial da bacia do Rio do Bispo pelos mtodos de Horton (A) e de Strahler (B)

Sabendo a ordem de uma bacia hidrogrfica, pode-se estimar o nmero de rios que

compem a mesma, pela lei do nmero de canais. A ordem de um canal aumenta de 1 quando entra

em confluncia com outro de mesma ordem. A lei vlida para ambas as classificaes, mas o

nmero total de canais igual soma dos canais das vrias ordens de Horton e igual ao nmero

canais de primeira ordem de Strahler. A Tabela 2.1 quantifica os rios da Figura 2.3.

Tabela 2.1 Quantidade de rios na bacia hidrogrfica do Rio do Bispo

Ordem Horton Strahler

1

a

38 48

2

a

7 10

3

a

2 3

4

a

1 1

2.4 Caracterizao quantitativa da rede fluvial Leis de Horton

HORTON (1945) demonstrou as relaes empricas entre as caractersticas da rede fluvial,

estabelecendo quatro taxas, que tendem a ser constantes em uma bacia. Nota-se que as Leis de

Horton so vlidas mesmo que o mtodo de classificao de Strahler seja utilizado.

A 1. Lei de Horton (Lei do nmero de canais) define a taxa de bifurcao com a seguinte

equao:

1 +

=

R

b

( = 1, 2, ... , - 1) (2.1)

onde:

o nmero de segmentos de ordem ; a mxima ordem; e

b

R constante para

uma bacia. LEOPOLD et al. (1992) e SMART (1972) apresentaram que o valor da taxa de

bifurcao varia normalmente entre 2 e 4 e entre 3 e 5, respectivamente. Segundo BORSATO e

MARTONI (2004), o seu valor varia pouco de regio para regio, no entanto valores altos podem

ser encontrados em regies de vales rochosos escarpados.

A 2. Lei de Horton (Lei do comprimento de canais) define a taxa de comprimento com a

seguinte equao:

16

L

L

R

l

1 +

= ( = 1, 2, ... , - 1) (2.2)

onde: L o comprimento mdio dos segmentos de ordem ; a mxima ordem; e

l

R

constante para uma bacia. Resultados empricos de SMART (1972) mostraram uma variao da

taxa de comprimentos entre 1,5 e 3,5 para as bacias naturais.

A 3. Lei de Horton (Lei da declividade de canais) define a taxa de declividade de cada

segmento com a seguinte equao:

1 +

=

S

S

R

s

( = 1, 2, ... , - 1) (2.3)

onde: S a declividade mdia dos segmentos de ordem ; a mxima ordem; e

s

R

constante para uma bacia.

A 4. Lei de Horton e Schumm (Lei da rea de bacias) define a taxa de rea de bacias com a

seguinte equao:

A

A

R

A

1 +

= ( = 1, 2, ... , - 1) (2.4)

onde: A a rea mdia das bacias de ordem ; a mxima ordem; e

a

R constante

para uma bacia. Segundo SMART (1972), a taxa de rea varia entre 3 e 6 para as bacias naturais.

A Figura 2.4 mostra a expresso grfica da forma logartmica das Leis de Horton.

Figura 2.4 Expresso grfica das Leis de Horton

2.5 Anlise areal de bacias

A projeo da bacia hidrogrfica em um plano horizontal permite determinar seu permetro

(P) e sua rea (A) usando curvmetro e planmetro, papel milimetrado ou tcnicas computacionais.

SHERMAN (1932) mencionou a influncia das caractersticas morfolgicas da bacia sobre a vazo.

fundamental saber a rea da bacia para qualquer estudo hidrolgico. O comprimento da bacia (L)

comumente definido como o comprimento do rio principal prolongado at o divisor. H outros

mtodos para determinar o comprimento da bacia, e todos eles levam a diferentes resultados.

Horton (1932) props o fator da forma da bacia (S

f

), definido pela equao:

A

L

B

L

S

f

2

= = (2.5)

onde: L comprimento da bacia; A rea da bacia; e B largura mdia e igual a A/L.

17

E o inverso de S

f

foi definido como a taxa de forma (F), ou seja:

2

1

L

A

L

B

S

F

f

= = = (2.6)

Teoricamente, supondo que o valor de F seja constante, L deve ser proporcional raiz

quadrada de A. Entretanto, isto no acontece na realidade. HACK (1957) props a seguinte relao

emprica, posteriormente confirmada tambm empiricamente por outros pesquisadores:

6 , 0

5 , 1 A L = (2.7)

onde: A e L so rea e comprimento da bacia, em km e km, respectivamente.

Leopold et al. (1992) generalizou a Equao 2.7 para:

n

A L = (2.8)

Segundo Hack (1957), n no igual a 0,5 porque a bacia tende a tornar-se mais comprida

quando ficar maior. A equao (2.8) conhecida como a Lei de Hack.

O ndice de compacidade (K

c

) uma outra forma de determinar a forma da bacia, proposta

por GARCEZ e ALAREZ (1988). O ndice a relao entre o permetro da bacia hidrogrfica e a

circunferncia de um crculo de rea igual da bacia. Assim, para uma bacia qualquer, obtm-se:

A

P

K

c

= 28 , 0 (2.9)

onde: P e A so, respectivamente, o permetro em km e rea da bacia em km. Assim, quanto

mais irregular for a bacia, maior ser o ndice de compacidade. Para uma bacia perfeitamente

circular, K

c

=1.

Alm do tamanho e forma da bacia, a densidade fluvial uma caracterstica a ser

analisada na bacia. Existem dois tipos de densidade fluvial: densidade de rios, relao entre o

nmero de canais e a rea da bacia; e a densidade de drenagem, relao entre o comprimento total

dos canais com a rea da bacia. O clculo das densidades de rios e de drenagem segue as equaes

(2.10) e (2.11), respectivamente.

A

D

r

=

=

1

(2.10)

A

L

D

d

=

=

1

(2.11)

onde: D

r

a densidade de rios em km

-2

; D

d

a densidade de drenagem em km

-1

;

o

nmero de segmentos de ordem ;

L o comprimento dos segmentos de ordem ;

A a rea

das bacias de ordem ; a mxima ordem.

A Figura 2.5 exemplifica a diferena entre densidade de drenagem e densidade de rios.

MELTON (1958) props uma relao emprica entre essas duas densidades:

d r

D D = 694 , 0 (2.12)

18

Figura 2.5 Comparao entre densidade de drenagem e densidade de rios.

2.6 Geometria de encostas

A bacia hidrogrfica caracterizada principalmente por dois componentes geomorfolgicos:

a rede de drenagem e as encostas.

As encostas podem ser descritas por sua geometria em dois planos: um plano vertical e

paralelo ao contorno da bacia, e um plano horizontal. Cada um dos dois planos pode ter forma

retilnea, cncava ou convexa. A combinao da forma da encosta em cada um dos planos resulta

em uma unidade tridimensional. Essas unidades esto representadas na Figura 2.6. Na figura, a seta

pontilhada indica a tendncia de fluxo inicial e a seta cheia representa a tendncia de fluxo

concentrado.

Figura 2.6 Geometria em encostas. Fonte: Ruhe (1975) modificado por Checchia (2005).

(a) (b)

D

r

= D

r

D

d

= D

d

D

d

> D

d

D

r

> D

r

19

2.7 Anlise de relevo

A declividade da bacia tem influncia na drenagem e em outros processos hidrolgicos que

ocorrem em seu interior. um parmetro necessrio em muitos dos mtodos para o clculo do

tempo de concentrao da bacia. Por outro lado, a altitude exerce influncia em fatores

meteorolgicos que atuam sobre a bacia, como precipitao e temperatura.

a) Declividade

Aqui se adota o mtodo das quadrculas para o clculo de declividades na bacia. O mtodo

consiste em uma distribuio percentual das declividades normais s curvas de nvel. No caso de

mapas com escala 1:50.000 ou 1:25.000, traase uma rede de quadrculas de dimenses 1 km x 1

km. Dentro de cada quadrcula, se calcula as altitudes mnima e mxima e a declividade mdia da

mesma. Ento, possvel determinar a distribuio percentual de declividade do terreno.

A declividade mdia da bacia calculada com a seguinte equao:

( )

A

a d

Dm

= (2.13)

onde: Dm a declividade mdia; d a declividade mdia entre dois valores de declividade;

a a rea que possui d ; e A a rea total.

A declividade mediana (Dm*) aquela que corresponde a 50% da rea, e pode ser obtida a

partir da curva de distribuio de declividades

b) Curva hipsomtrica (curva de rea-elevao)

A curva hipsomtrica a representao grfica da variao das elevaes ao longo da bacia.

No mapa topogrfico, mede-se a rea de cada faixa entre duas altitudes com o mtodo de

quadrculas ou com o planmetro. No grfico, coloca-se a altitude no eixo das ordenadas e a rea

acumulada (ou sua porcentagem) no eixo das abscissas. Essa plotagem gera a curva hipsomtrica

(Tabela 2.2).

Tabela 2.2 Distribuio hipsomtrica para a bacia hidrogrfica do Rio do Bispo

Cotas Ponto mdio rea entre as curvas rea acumulada % % Acumulada Coluna 2 x Coluna 3

(m) (m) (km) (km)

480-520 500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

520-560 540 0.58 0.58 2.18 2.18 310.92

560-600 580 0.95 1.52 3.57 5.75 548.18

600-640 620 0.82 2.34 3.08 8.83 506.20

640-680 660 1.01 3.35 3.82 12.65 666.78

680-720 700 1.33 4.68 5.04 17.68 933.09

720-760 740 2.85 7.53 10.76 28.44 2107.15

760-800 780 4.81 12.34 18.17 46.61 3752.20

800-840 820 5.71 18.04 21.56 68.17 4679.00

840-880 860 3.33 21.37 12.57 80.74 2861.97

880-920 900 3.57 24.95 13.50 94.24 3216.37

920-960 940 1.48 26.42 5.57 99.82 1386.74

960-1000 980 0.05 26.47 0.19 100.01 49.05

20

Figura 2.7 Curva hipsomtrica da bacia do Rio do Bispo

Se a ordenada apresenta a taxa altura (h) sobre altura total (H), isto h/H, e a abscissa

apresenta a taxa de rea (a) sobre a rea total (A), isto a/A, ento a curva se chama curva

hipsomtrica em porcentagem (Figura 2.7). Essa curva til para comparar bacias de diferentes

tamanhos e altitudes.

As altitudes mxima e mnima so fceis de determinar observando o mapa topogrfico.

A altitude mdia da bacia calculada com a seguinte equao:

( )

A

a h

Hm

= (2.14)

onde: Hm a altitude mdia; h a altitude mdia entre duas curvas de nvel; a a rea entre

as curvas de nvel; e A a rea total. Para a bacia hidrogrfica do Rio do Bispo, Hm = 794 m.

A altitude mediana (Hm*) aquela que corresponde a 50% da rea, e pode ser obtida a

partir da curva hipsomtrica. Para a bacia do Rio do Bispo, Hm* = 800 m.

21

Referncias bibliogrficas

BRASIL. Decreto n 94.076, de 5 de maro de 1987. Institui o Programa Nacional de Microbacias

hidrogrficas e d outras providncias. 1987.

CHRISTOFOLETTI, Antonio. Geomorfologia. So Paulo, Edgard Blcher, 2 ed., 1980.

GARCEZ, L.N.; ALVAREZ, G.A. Hidrologia. 2 edio, So Paulo: Ed. Edgard Blcher, 1988.

HACK, J.T. Studies of longitudinal stream profiles in Virginia and Maryland. USGS. Prof. Paper,

294B, p.45-97, 1957.

HORTON, R.E. Drainage basin characteristics. American Geophysical Union Transaction, v.13,

p.350-361, 1932.

KOBIYAMA, M.; MOTA, A.A.; CORSEUIL, C.W. Recursos hdricos e saneamento. Curitiba:

Ed. Organic Trading, 2008. 160p.

LEOPOLD, L.B.; WOLMAN, M.G.; MILLER, J.P. Fluvial processes in geomorphology. New

York: Dover Pub., 1992. 522p.

MELTON, M.A. Geometric properties of mature drainage systems and their representation in an E4

phase space, J. Geol., v.66, p.35-54, 1958.

PONCE, V.M. Engineering Hydrology: Principles and Practices. Englewood Cliffs, Prentice-Hall,

1989.

ROCHA, J. S. M. e KURTZ, S. M. de J. M. Manual de Manejo Integrado de Bacias

Hidrogrficas. Santa Maria, Edies UFSM, 4 ed., 2001.

SHERMAN, L.K. The relation of hydrographs of runoff to size and character of drainage basins.

American Geophysical Union Transaction, v.13, p.332-339, 1932.

STRAHLER, A.N. Hypsometric (Area-altitude) analysis of erosional topography. Bull. G.S.A.,

v.63, p.1117-1142, 1952.

VILLELA, S.M.; MATTOS, A. Hidrologia Aplicada. So Paulo, McGraw-Hill do Brasil, 1975.

22

23

3. CICLO HIDROLGICO E PROCESSOS HIDROLGICOS

Masato Kobiyama

Aline de Almeida Mota

3.1 Ciclo hidrolgico

Leonardo da Vinci define a gua da seguinte maneira: ......... a gua para o mundo, o

mesmo que o sangue para o nosso corpo e, sem dvida, mais: ela circula segundo regras fixas,

tanto no interior quanto no exterior da Terra, ela cai em chuva e neve, ela surge do solo, corre em

rios, e depois retornam aos vastos reservatrios que so os oceanos e mares que nos cercam por

todos os lados ..........

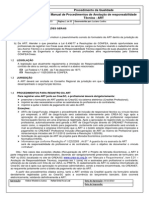

O ciclo hidrolgico, ou ciclo da gua, definido pelo conjunto de processos hidrolgicos

naturais que ocorrem em escala global permanentemente (Figura 3.1). Este conceito fundamental

para a hidrologia. Os processos hidrolgicos so responsveis pela circulao da gua presente na

atmosfera, nos continentes, no solo e nos oceanos. Portanto pode-se pensar no ciclo hidrolgico

como sendo a movimentao da gua existente em vrios reservatrios, que seriam os oceanos, o

solo, a atmosfera. Ela pode ser encontrada nos trs estados fsicos da matria: gasoso (na

atmosfera), lquido (nos rios, mares, lagos) e slido (nas geleiras, calotas polares).

Percolao

Nuvem

Precipitao

Evaporao

Evapotranspirao

Evaporao

LAGO

Vazo total

Interceptao

Infiltrao

Transpirao

Evaporao

RIO

Esc. Subterrneo

Figura 3.1. Ciclo hidrolgico.

24

A energia solar impulsiona as mudanas de estado fsico da gua, como a evaporao. Sendo

assim, ela fundamental no ciclo hidrolgico, principalmente nos processos de formao e

transporte de vapor na atmosfera. A gravidade e outras foras tambm so essenciais, exemplos

disso so a precipitao e os vrios tipos de escoamento (HORNBERGER et al., 1998).

A distribuio desuniforme de energia solar na Terra, e outros fatores fazem com que o ciclo

hidrolgico no ocorra de maneira uniforme em todo o globo terrestre, mas sim varivel no espao

e no tempo. Essa variabilidade temporal e espacial pode ocasionar, muitas vezes, desastres naturais

por excesso ou falta de gua.

Segundo ANA (2005), o Brasil um pas privilegiado em termos de disponibilidade hdrica,

com 12% das reservas de gua doce do mundo em seu territrio. Porm, a distribuio desuniforme

da gua notvel, j que 75% da gua doce concentram-se na regio norte, onde vive apenas

aproximadamente 8% da populao brasileira (IBGE, 2007). Apesar de os estudos comprovarem

que a quantidade de gua no planeta no se alterou significativamente nos ltimos anos, muitos

dizem que a gua est acabando. O fato que a gua, mesmo sendo um recurso renovvel e que,

portanto, no se esgota, pode se tornar imprpria para o consumo humano o que gera a

preocupao.

3.2 Processos hidrolgicos

Os processos hidrolgicos mais relevantes constituintes do ciclo hidrolgico so:

precipitao, interceptao, infiltrao, percolao no solo, escoamentos fluviais e

evapotranspirao. O sistema (objeto) principal onde o ciclo hidrolgico ocorre a bacia

hidrogrfica e a atmosfera acima dela. Nesse sentido, os componentes (sub-sistemas) so copa da

vegetao, solo, rede fluvial, entre outros,onde os processos hidrolgicos ocorrem. Como cada sub-

sistema possui diferente capacidade de armazenar e transportar gua, causa as heterogeneidades

temporais e espaciais dos recursos hdricos em quaisquer locais e momentos. Por isso, cada

processo deve ser bem estudado em termo de conceitos, sua medio, anlise e modelagem.

Os processos hidrolgicos alteram a qualidade da gua. Quando a gua da chuva cai sobre

uma rea com vegetao tem suas caractersticas modificadas devido a este contato, ao passo que

quando vai infiltrando lentamente no solo pode ser filtrada e se tornar mais pura. Neste sentido, a

hidrologia tem importncia fundamental no gerenciamento de recursos hdricos, j que tem como

meta principal quantificar os volumes armazenados nos componentes terrestres e as quantidades

transportadas de gua entre eles.

3.3 Distribuio da gua no planeta

Existem diversos estudos sobre a quantidade de vrios tipos de gua no mundo. E encontra-

se uma pequena divergncia entre esses estudos. Entretanto, analisando esses dados, criou-se a

Tabela 3.1. Estima-se que 97,5% da gua do planeta compem os oceanos e mares. Sendo assim,

apenas 2,5% da gua existente doce e encontra-se distribuda em diversos locais. Observa-se que a

quantidade de gua doce disponvel pequena, se comparada quantidade total de gua do planeta.

Alm disso, a maior parte encontra-se em formas no prontamente disponveis ao homem (geleiras).

25

Tabela 3.1. Quantidade de guas e seus tempos de circulao.

Volume

(10

3

km)

Taxa

(%)

Quantidade transportada

(10

3

km/ano)

Tempo de

circulao (ano)

Oceano 1.349.929,0 97,50 418 3229

Glacial 24.230,0 1,75 2,5 9692

gua subterrnea 10.100,0 0,73 12 841

gua do solo 25,0 0,0018 76 0,3

Lagos 219,0 0,016 38 5,7

Rios 1,2 0,00009 35 0,034 (= 13 dias)

Fauna e flora 1,2 0,00009 - -

Vapor na atmosfera 12,6 0,0009 483 0,026 (= 10 dias)

Total 1.384.518,0 100

(Fonte: KOBIYAMA et al., 2008)

O tempo de circulao ou tempo de residncia aquele no qual o sistema consegue

naturalmente substituir toda a poro de gua, e pode ser estimado pela razo entre o volume total e

a quantidade transportada. Essa grandeza importante para os estudos de preservao ambiental,

pois a partir dela pode-se, por exemplo, estimar quanto tempo um determinado poluente ir

permanecer em um rio, lago ou aqfero sem que ele seja naturalmente purificado. Esse tempo para

os rios no mundo aproximadamente 13 dias. Obviamente, este valor mdio, e depende do

tamanho (comprimento) de cada rio. Mas de qualquer maneira, o tempo de circulao para os rios

bastante curto. Isto significa que os rios alcanam uma limpeza natural rapidamente. Por outro lado,

o tempo de circulao para a gua subterrnea 841 anos, e bem maior do que a expectativa mdia

de vida do ser humano. Ento, pode-se dizer que, uma vez poluda a gua subterrnea, algumas

geraes da comunidade humana no conseguem despolu-la. Por isso, a maior ateno deve ser

colocada na preservao das guas subterrneas.

Referncias bibliogrficas

ANA Cadernos de Recursos Hdricos: Disponibilidade e demandas de recursos hdricos no Brasil.

Braslia: ANA, 2005. 123p. CD-ROM

HORNBERGER, G.M.; RAFFENSPERGER, J.P.; WIBERG, P.L. ESHLEMAN, K.N. Elements of

Physical Hydrology. Baltimore: The Johns Hopkins Univ. Press, 1998. 302p.

IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatstica). Contagem da Populao 2007. Rio de Janeiro: 2007.

Disponvel em http://www.ibge.gov.br. Acesso em 22 de janeiro de 2009.

KOBIYAMA, M.; MOTA, A.A.; CORSEUIL, C.W. Recursos hdricos e saneamento. Curitiba: Ed.

Organic Trading, 2008. 160p.

26

4. PRECIPITAO

Masato Kobiyama

Gabriela Corra Pacheco

Henrique Lucini Rocha

4.1 Introduo

A precipitao a gua proveniente do meio atmosfrico que atinge a superfcie terrestre

sob a forma de chuvisco, chuva, saraiva, granizo, orvalho, neve ou geada. Formas que se

diferenciam pelo estado fsico em que a gua se encontra. Nesse sentido, a atmosfera considerada

como um vasto reservatrio de sistema de transporte e distribuio do vapor de gua. A chuva, em

especial, ser o enfoque do presente captulo.

A chuva a queda da gua no estado lquido na superfcie terrestre, e por esse motivo um

componente crtico para o ciclo hidrolgico, pois possibilita a infiltrao da gua no solo de forma a

alimentar as nascentes e os lenis freticos, permitindo a sobrevivncia dos ecossistemas

existentes. A quantidade de chuva medida por aparelhos chamados pluvimetros e pluvigrafos e

atravs de sua medio possvel avaliar o nvel dos cursos de gua, fornecer mapas de reas de

riscos de inundaes, avaliar a produtividade agricultura, estimar as ocorrncias de chuvas intensas

no futuro a fim de melhorar o planejamento da cidade, dentre outras atividades.

4.2 Formao da precipitao

A formao da precipitao est ligada, basicamente, a dois aspectos essenciais: o

crescimento das gotculas das nuvens e o deslocamento das massas de ar.

A nuvem um aerossol constitudo por uma mistura de ar, vapor de gua e gotculas em

estado lquido, slido e/ou sobrefundido (quando a gua est no estado lquido a temperatura mais

baixas que seu ponto de fuso).

O efeito de turbulncia no meio atmosfrico e/ou a existncia de correntes de ar ascendentes

que contrabalanam a fora da gravidade permite que esse aerossol fique suspenso. Portanto, para

que as gotculas precipitem necessrio que apresentem um peso superior s foras que as mantm

em suspenso (TUCCI, 1993). O aumento do peso das gotculas se d da seguinte maneira: o vapor

de gua deposita-se nas gotculas permitindo seu crescimento; o aumento do volume permite que as

gotculas se choquem e se juntem umas as outras, aumentando seu peso.

Os fatores que interferem na ocorrncia das precipitaes so: (i) aqueles relacionados s

condies atmosfricas de presso e temperatura decorrentes do encontro de massas de ar quentes e

frias. Quando as correntes frias caminham em direo as regies quentes o efeito a queda da

temperatura local e a formao de nuvens carregadas ocasionando fortes chuvas acompanhadas ou

no de troves e relmpagos. Quando as massas de ar quentes caminham em direo as regies frias

o resultado a formao de nevoeiros e chuviscos (VAREJO-SILVA, 2005); (ii) e ao relevo de

27

regio, pois funciona como uma barreira ou como um caminho para as massas de ar. Na Tabela 4.1

so apresentadas as formas de precipitao e suas caractersticas.

Tabela 4.1. Formas de Precipitao.

Formas de Precipitao Caractersticas

Chuvisco ou Garoa

(Drizzle, Mizzle)

Fina precipitao de baixa intensidade constituda de gua lquida

com dimetro variando entre 0,2 a 0,5 mm, menores que as gotas de

chuva, fato que faz com que parte da gua precipitada evapore antes

mesmo de chegar ao cho. Ocorre principalmente nos oceanos e em

regies subtropicais, cobrindo grandes reas e criando uma aparncia

acinzentada de cu encoberto (GEM USP). Estudos apontam que a

garoa apresenta baixas taxas de acumulao superficial e importante

ligao morfologia das nuvens.

Chuva

(Rain)

Precipitao na forma lquida de dimetro variando de 1 a 6 mm, que,

geralmente, provm do derretimento de cristais de gelo durante a

precipitao. Quando a chuva constituda por gua sobre fundida as

gotas se congelam quando chegam ao solo, o que chamamos de chuva

congelada. As chuvas esto diretamente ligadas aos processos

hidrolgicos e a vazo dos cursos dgua.

Saraiva

(Ice Pellets)

Precipitao na forma de pequenas pedras de gelo arredondadas com

dimetro de cerca de 5 mm (TUCCI, 1993). Durante a queda, os

cristais de gelo encontram camadas de ar de diferentes temperaturas

resultando na mudana do estado fsico da gotcula, quando a camada

prxima a superfcie fria a gotcula volta a resfriar-se dando origem

saraiva.

Granizo

(Hail)

Precipitao sob forma de pedras, redondas ou irregulares, com

dimetro superior a 5 mm (TUCCI, 1993) oriundas de nuvens

carregadas, como as de tempestade. O processo de formao o

mesmo que a saraiva.

Orvalho

(Dew)

So gotas de gua, presente nos objetos da superfcie terrestre,

decorrente da condensao do vapor de ar durante as noites claras e

calmas, quando a temperatura cai (TUCCI, 1993).

Neve

(Snow)

Precipitao sob forma de cristais de gelo que ao longo da queda se

juntam atingindo tamanhos variados.

Geada

(Frost)

Deposio de cristais de gelo nos objetos da superfcie terrestre

decorrente da condensao do vapor de ar quando a temperatura cai

abaixo de 0C (TUCCI, 1993).

28

Em relao s chuvas, elas podem ser classificadas de acordo com a ascenso das massas de

ar e divididas em trs grupos:

(1) Convectivas: O aquecimento desigual da superfcie terrestre provoca o aparecimento de

camadas de ar com densidades diferentes, o que gera uma estratificao trmica da

atmosfera em equilbrio instvel. Se esse equilbrio por qualquer motivo for rompido

(ventos, superaquecimento) ocorre uma ascenso brusca e violenta do ar mais quente (e

menos denso), capaz de atingir seu nvel de condensao, gerando as chuvas. Este tipo de

precipitao tpico das regies tropicais, onde os ventos so fracos e a circulao de ar

essencialmente vertical. Geralmente, as chuvas so intensas e de curta durao.

(2) Orogrfica: Ocorre quando o ar quente e mido, vindo, geralmente, do oceano para o

continente, forado a transpor barreiras de montanhas. O ar ento se eleva e se resfria,

permitindo a condensao e a precipitao. As chuvas so de baixa intensidade e longa

durao. comum na Serra do Mar.

(3) Ao frontal de massas: Resulta da interao das massas de ar quentes e frias que

permite que o ar quente seja impulsionado para cima resfriando-o, resultando na

condensao do vapor, permitindo a ocorrncia de chuvas. Geralmente, so chuvas de

longa durao e de mdia intensidade, podendo ser acompanhadas de ventos fortes.

4.3 Medio de chuva

4.3.1 Grandezas Caractersticas

(1) Altura pluviomtrica (h): Representa a quantidade de chuva que cai em uma

determinada regio atravs da altura de gua acumulada no aparelho. Expressa,

normalmente, em mm.

(2) Durao (t): intervalo de tempo decorrido entre o instante quando se iniciou a chuva e

seu trmino. Expressa, normalmente, em minutos ou horas.

(3) Intensidade (i): velocidade de chuva, isto i = h/t. Expressa, normalmente, em mm/h

ou mm/min.

(4) Freqncia (F): Nmero de ocorrncias de uma determinada precipitao no decorrer

de um intervalo de tempo fixo.

(5) Tempo de Retorno ou Perodo de Retorno ou Perodo de Recorrncia (Tr):

Representa o tempo mdio de anos que a precipitao analisada apresente o mesmo valor

ou maior.

29

4.3.2 Aparelhos para Medio

4.3.2.1 Pluvimetro

Aparelho usado para saber a altura pluviomtrica que caiu em uma determinada rea.

Durante a instalao e manuteno devem ser tomados os seguintes cuidados (SANTOS et al.,

2001):

Posicion-lo em reas abertas longe de prdios e da vegetao alta;

Construir uma cerca para evitar que animais danifiquem-no;

Utilizar uma peneira no funil para evitar que folhas secas ou outros objetos caiam e

obstruam a passagem da gua precipitada, alm de limpar o aparelho periodicamente;

Registrar e arquivar os dados apresentando inclusive as possveis falhas.

Existem dois tipos: pluvimetros ordinrios e pluvimetros totalizadores.

Pluvimetro Ordinrio

um simples receptculo da gua composto por um coletor com funil que conduz a gua da

chuva para o recipiente armazenador. Vale apontar que o funil protege a gua coletada da radiao

solar diminuindo sua perda por evaporao. Para a medio da gua utiliza-se um aparelho

graduado (uma proveta pluviomtrica ou uma rgua pluviomtrica) ou at mesmo uma balana.

Existem diversos tipos de pluvimetros e o mais difundido no Brasil do tipo Ville de Paris (Figura

4.1)

Figura 4.1. Pluvimetro tipo Ville de Paris.

O tipo Ville de Paris um pluvimetro de capacidade total de 125 mm e rea de captao de

400 cm

2

, colocado a 1,5 m de altura do solo. Pela abertura da torneira no final do aparelho retira-se

o volume de gua coletado e atravs da equao abaixo se encontra a altura pluviomtrica

(SANTOS et al., 2001). Em uma proveta graduada a relao direta 40 ml de gua coletada para 1

mm de gua precipitada.

A

V

P . 10 = (4.1)

30

onde P a precipitao em (mm); V o volume coletado em (cm

3

) ou (mL); e A a rea de

captao do anel em (cm

2

).

O intervalo de tempo para a coleta da gua depende da capacidade do recipiente de

armazenagem e do cuidado do operador da estao. Para intervalos muito grandes a gua coletada

pode ter interferncia da evaporao.

Caso o operador tenha organizado a coleta em tempos muito espaados comum que as

chuvas de curta durao no sejam registradas separadamente e sim em acmulo. Se nos horrios

definidos pelo operador estiver ocorrendo uma chuva necessrio esperar essa cessar para depois

realizar a coleta. Caso a chuva seja suficiente para encher o recipiente armazenador necessrio

retirar a quantidade relativa a esse recipiente nos momentos que o volume foi preenchido. Vale

ressaltar que a confiana dos registros dependente do cuidado do operador.

Pluvimetro Totalizador

Da mesma forma que o pluvimetro ordinrio o pluvimetro totalizador (Figura 4.2) um

aparelho utilizado para saber quantos milmetros de chuva caram em uma determinada rea. No

entanto, seu recipiente de armazenamento pode variar sendo suficiente para o acmulo de uma

semana ou at mais de um ms.

Figura 4.2. Pluvimetro Totalizador

Para evitar a interferncia da evaporao esses recipientes so colocados enterrados e neles

certa quantidade de leo introduzida, formando uma pelcula anti-evaporante. A retirada da gua

armazenada se d de forma mecnica atravs de um sifo e uma bia, que esvazia o recipiente

quando cheio. Uma haste conectada a bia de forma a registrar o nmero de vezes que ocorreu o

esvaziamento (VAREJO-SILVA, 2005). Em reas mais isoladas, a escolha por esse tipo de

aparelho ou por pluvigrafos, principalmente de registro por dataloggers, mais comum.

4.3.2.2 Pluvigrafo

O pluvigrafo um aparelho que registra a altura de chuva em milmetros no decorrer do

tempo. Durante a instalao e manuteno do aparelho devem ser tomados os seguintes cuidados:

31

Posicion-lo em reas abertas longe de prdios e da vegetao alta;

Construir uma cerca para evitar que animais danifiquem-no;

Utilizar uma peneira no coletor para evitar que folhas secas ou outros objetos caiam e

obstruam a passagem da gua precipitada, alm de limpar o aparelho periodicamente;

Registrar e arquivar os dados apresentando inclusive as possveis falhas;

Caso o registro dos dados seja atravs da pena registradora, deve-se realizar a troca do

papel utilizado. Nesse tipo de marcao a pena desenha no papel um grfico que

relaciona a evoluo da chuva ao longo do tempo em milmetros;

Caso o pluvigrafo basculante tenha o registro dos dados atravs de dataloggers, deve-se

descarreg-los de tempos em tempos. Nesse tipo de registro, o datalogger no traa um

grfico como acontece na pena registradora, mas armazena os dados em um conjunto de

degraus correspondentes altura de chuva equivalente ao volume de gua que cabe em

cada cuba basculante (SANTOS et al., 2001).

Existem trs tipos mais comuns de pluvigrafos: flutuador; de balana; basculante (tipping

bucket).

Pluvigrafo Flutuador (ou de Bia)

Em geral, esse aparelho possui rea de captao igual a 200 cm

2

composta por um coletor

com funil e uma cisterna onde existe uma bia acoplada ao sistema de pena registradora. Quando a

cisterna est cheia um sistema de sifo a esvazia, e a pena inicia o grfico no ponto zero. Cada

sifonada corresponde a 10 mm de gua, na maioria desses pluvigrafos (SANTOS et al., 2001).

Vale ressaltar que durante o tempo de esvaziamento no h registro da chuva, acarretando um erro

instrumental.

Figura 4.3. Pluvigrafo Flutuador

32

Pluvigrafo de Balana

Em geral, esse aparelho possui rea de captao igual a 200 cm

2

composta por um coletor com funil

e um recipiente ligado a um sistema de balana auto-equilibrada acoplada a uma pena registradora.

O aumento do peso do recipiente transmite movimento pena que registra os dados. Quando esta

atinge a marcao de 10 mm um sistema de sifo esvazia o recipiente e a pena inicia o grfico no

ponto zero (SANTOS et al., 2001). Da mesma forma que o pluvigrafo flutuante, durante o tempo

de esvaziamento no h registro da chuva, acarretando um erro instrumental.

Figura 4.4. Pluvigrafo de Balana

Pluvigrafo Basculante (Tipping Bucket)

Formado por um funil e um recipiente de perfil triangular divido em dois compartimentos

que coletam pequenas quantidades de gua, um de cada vez, semelhante ao movimento de uma

gangorra. Quando um compartimento enche, ele desce e a gua descartada, enquanto o outro

recebe a gua. Esse movimento alternado de enchimento acoplado a um circuito eltrico que

aciona o registrador, seja a pena registradora ou o datalogger. Cada basculada representa,

normalmente, 0,1 ou 0,2 mm de gua (VAREJO-SILVA, 2005);

33

Figura 4.5. Pluvigrafo Basculante

4.4 Interferncias na medio

A ao dos ventos e as caractersticas do coletor como o material utilizado, o dimetro, a

profundidade, o nivelamento, a preciso das dimenses, o local de instalao e a perda por

evaporao, so fatores que interferem na correta medio dos aparelhos.

4.4.1 Material do Coletor

A facilidade que a gua tem em passar pelo coletor e a condutividade trmica do mesmo so

caractersticas que influem no tipo de material escolhido. A presena de oxidao e rugosidade

proporciona a apreenso da gota ao invs de facilitar a passagem da mesma. O uso de tintas tambm

deve ser observado, pois algumas absorvem a gua. Os materiais mais usados so: alumnio

anodizado, ao inoxidvel, ferro galvanizado, fibra de vidro, bronze e plstico (STRANGEWAYS,

2000).

4.4.2 Dimetro

A maioria dos coletores de formato cilndrico justamente para amenizar a ao dos ventos

(STRANGEWAYS, 2000). Dimetros muito pequenos apresentam grandes erros de medio, pois

so mais sensveis interferncia dos ventos, permitindo uma quantidade menor de gua coletada.

Dimetros muito grandes necessitam de grandes recipientes de armazenamento dificultando a

instalao. O tamanho mais utilizado no Brasil de 20 cm (SANTOS, 2001).

4.4.3 Profundidade

Para coletores de baixa profundidade que no possuem funil possvel que a gota,

dependendo do seu tamanho, rebata na superfcie da gua contida no coletor e saia da rea do

recipiente, de forma a armazenar uma quantidade incorreta. Coletores de grandes profundidades

sofrem mais com a ao dos ventos, facilitando a instabilidade do aparelho (STRANGEWAYS,

2000).

Bsculas

datalogger

34

4.4.4 Altura

A altura ideal para a instalao do aparelho prximo ao solo, pois nessa regio a ao dos

ventos menor, interferindo menos na queda natural da gota e, portanto, na captao da gua. No

entanto, necessrio colocar um gradeamento ou um material que permita a melhor infiltrao da

gua no solo ao redor do aparelho, impedindo que o rebate da gua que caiu no solo entre no coletor

(STRANGEWAYS, 2000). Em grandes alturas a ao dos ventos maior, e, portanto, menor a

preciso dos dados coletados.

Na Tabela 4.2 so apresentados valores da taxa de captao de chuva conforme a variao

da altura de instalao do aparelho.

Tabela 4.2. Taxa de captao (TC) da chuva em diferentes alturas da superfcie da terra no Canad.

Altura 2 4 6 8 1 1,5 2,5 5,0 20,0

TC (%) 105 103 102 101 100 99,2 97,7 95,0 90,0

4.4.5 ivelamento

O nivelamento correto do aparelho durante a instalao diminui a possibilidade de erro de

medio devido ao mau posicionamento. Um erro de cerca de 1% ocorre para cada 1 de inclinao

(STRANGEWAYS, 2000).

4.4.6 Preciso das Dimenses

Dimenses menores que as especificadas no equipamento, deformidades e fissuras nas

bordas do funil aumentam a percentagem de erro do aparelho, j que interferem diretamente na

quantidade de gua coletada.

4.4.7 Local de Instalao

Deve-se evitar o posicionamento do aparelho prximo aos prdios e a vegetao alta, o que

atrapalha a captura de gua pelo coletor. Da mesma forma, a instalao em locais completamente

abertos tambm no recomendada, pois aumenta a ao dos ventos e altera a preciso da medio.

4.4.8 Limpeza do Aparelho

necessrio realizar a limpeza do aparelho periodicamente para evitar a entrada de galhos,

folhas e outros objetos que obstruam a passagem da gua gerando medies errneas dos eventos de

chuva.

35

4.4.9 Evaporao

A temperatura local, a condutividade trmica do material do coletor, a profundidade do

mesmo, a presena de rugosidades que aprisionam as gotas de chuva e a forma de armazenamento

da gua coletada (em recipientes enterrados ou no) so fatores que interferem na perda de gua por

evaporao proporcionando erros na medio.

4.4.10 Vento

Os aparelhos de medio funcionam como um obstculo na corrente de vento, causando um

aumento de velocidade na superfcie do coletor e turbilhes na regio do funil alterando o

movimento de queda natural da gota da chuva, de forma que algumas passam pelo coletor ao invs

de cair dentro dele (STRANGEWAYS, 2000). Na Tabela 4.3 so apresentados valores de reduo

da taxa de captao com o aumento da velocidade do vento.

Tabela 4.3. Reduo da taxa (%) de captao com aumento da velocidade de vento no Canad

Velocidade de vento Tipo de precipitao

(m/s) Chuva Neve

0 0 0

5 6 20

10 15 37

15 26 47

25 41 60

50 50 73

Obs.: Considerou-se que captao da chuva na superfcie o padro.

Algumas formas de diminuir a ao dos ventos so apresentadas a seguir.

4.4.10.1 Escudos ou Barra Ventos

So construes metlicas ao entorno do coletor no formato de um cone invertido (funil)

preso por arestas laterais para no acumular gua no fundo

Figura 4.6. Escudos ou Barra Ventos

36

4.4.10.2 Barreira de Gramnea

So barreiras construdas ao entorno de aparelhos instalados prximos ao solo.

Primeiramente cava-se um buraco em formato cilndrico de dimenses relativas ao dimetro do

aparelho e a velocidade do vento do local e constri-se um muro no entorno. Coloca-se um material

ao redor do aparelho para aumentar a infiltrao e diminuir a possvel entrada da gua no coletor

devido ao rebote da precipitao no solo. necessrio fazer a limpeza da cava de tempos em

tempos para no diminuir a espessura do muro.

Figura 4.7. Barreira de Gramnea

4.4.10.3 Gradeamento

Segundo Strangeways (2000), o gradeamento (Figura 4.8) a melhor forma de se medir os

dados pluviomtricos, pois diminui a ao dos ventos em aparelhos instalados prximos ao solo,

alm de formar uma proteo contra possveis entradas de gua no coletor devido ao rebote da

precipitao no solo. Este sistema consiste na construo de uma grade no entorno do aparelho.

necessrio fazer a limpeza da grade de tempos em tempos para no acumular folhas, gramas e

outros objetos.

Figura 4.8. Gradeamento

37

4.5 Anlise dos dados

Para utilizar os dados coletados das estaes pluviomtricas devem-se seguir os seguintes

procedimentos:

Analisar a existncia de erros e corrigi-los se possvel;

Fazer o preenchimento de falhas;

Comprovar o grau de homogeneidade dos dados e ento corrigidos;

Utilizao dos dados para clculo da precipitao mdia, mnima e mxima provvel;

freqncia de sries mensais e anuais; determinao de curvas intensidade-durao-

freqncia; e grficos de distribuio temporal (Pluviogramas).

4.5.1 Anlise dos Erros

importante ressaltar que a deteco de erros uma avaliao relativa que depende do tipo

de erro e da pessoa que est analisando.

Em estaes que possuem pluvigrafos comum instalar um pluvimetro prximo, a fim de

comparar os registros e corrigir os possveis erros. Ainda nessas estaes, outra forma de corrigir os

erros interpolando os dados registrados quando se verifica a presena de discrepncias ou falhas.

Para quantidades significantes de erros pode-se anular o dado e realizar o preenchimento de falha.

4.5.1.1 Deteco de Erros de Observao

Os erros de observao so apresentados na Tabela 4.4 e englobam (SANTOS et al., 2001):

Tabela 4.4. Erros de Observao

Erros

grosseiros

So erros referentes s falhas humanas, como derramamento de gua

coletada, fechamento inadequado da torneira de pluvimetros do tipo

Ville de Paris, registro de coleta em dias inexistentes (exemplo, 30 de

fevereiro), correes aleatrias de dados pelo prprio observador,

transbordamento do coletor, bia do pluvigrafo presa, escolha errada

das escalas, etc. Para se ter uma maior confiana aos dados coletados

vlida a comparao com o registro de estaes vizinhas para

verificar se no apresentam grande varincia.

Erros

sistemticos

So erros associados s instalaes em locais inadequados e ao

prprio aparelho, como a falta de nivelamento, surgimento de

defeitos, deformaes devido temperatura e violaes, falta de

regulagem do relgio pluviomtrico, etc. Geralmente os erros

sistemticos tm como caracterstica a repetio do mesmo valor de

erro nos dados coletados.

Erros

acidentais

So erros oriundos de causas diversas, incluindo particularidades do

prprio observador, como sua capacidade de viso para a leitura dos

dados, e a margem de preciso do prprio equipamento, como seu

nvel de interferncia devido evaporao e ao vento.

4.5.1.2 Erros de Transcrio

Os erros de transcrio, como o prprio nome diz, decorrem de falhas humanas durante a

anotao dos dados em algum lugar, sejam em resumos, em mapas, em formas digitais, etc. Para

evitar esses erros preciso uma melhor ateno durante a anotao e a conferncia dos dados.

38

4.5.2 Preenchimento de Falhas

O preenchimento de falha pode ser realizado atravs de trs mtodos diferentes (TUCCI,

1993):

Mtodo de Ponderao Regional;

Mtodo da Regresso Linear;

Mtodo de Ponderao Regional com base em Regresso Linear.

As falhas consistem na falta de dados durante certo intervalo de tempo, dias, meses ou anos,

devido a possveis descuidos do observador, danificaes ou defeitos nos prprios aparelhos.

4.5.2.1 Mtodo de Ponderao Regional

O mtodo de ponderao regional consiste na escolha de trs estaes de caractersticas

climatolgicas semelhantes estao de anlise e que possuem pelo menos 10 anos de dados

coletados para o preenchimento de sries mensais ou anuais. Utilizar esse mtodo para

preenchimento de falhas de dados dirios pode acarretar erros significativos (TUCCI, 1993).

O mtodo utiliza a seguinte relao:

|

\

|

+ + = Pc

Mc

Mx

Pb

Mb

Mx

Pa

Ma

Mx

Px

3

1

(4.2)

onde a precipitao na estao (Px) proporcional s precipitaes nas estaes vizinhas a,

b, e c num mesmo perodo, representadas por Pa, Pb, e Pc. O coeficiente de proporcionalidade a

relao entre a mdia Mx e as mdias Ma, Mb e Mc no mesmo intervalo de tempo.

Atravs desse mtodo possvel estimar as precipitaes ocorridas para regies que no

possuem estaes pluviomtricas.

4.5.2.2 Mtodo de Regresso Linear

O mtodo da regresso divido em simples e mltiplo.

O mtodo simples consiste em relacionar as variveis, tempo(X) e precipitao(Y),

linearmente (Y = A + BX) atravs da construo de um grfico ou pelo mtodo dos mnimos

quadrados. Pela primeira opo os pontos so plotados em um plano cartesiano, e ento traada,

a sentimento, a melhor reta que passa pelos valores mdios dos dados. Pela opo dos mnimos

quadrados a diferena que se inserem as coordenadas na calculadora e encontram-se os valores de

A e B de forma a encontrar a equao da melhor reta. Basta colocar o valor do tempo (X) referente

falha e encontrar a precipitao (Y).

O mtodo mltiplo consiste na associao de duas ou mais informaes de uma estao com

outras estaes vizinhas atravs da equao (TUCCI, 1993):

x a x a x a y

n i i ci 1 2 1 1 0

...

+ + + = (4.3)

onde n o nmero de estaes consideradas; a

0

, a

1

, ..., a

n

so os coeficientes a serem

estimados; e x

1i

, x

2i

, ..., x

ni

so as observaes correspondentes registradas nas estaes vizinhas.

4.5.2.3 Mtodo de Ponderao Regional com base em Regresso Linear

Esse mtodo consiste em estabelecer uma regresso linear entre o nmero de estaes

consideradas.

39

Primeiramente faz-se o mtodo de regresso linear simples pelos mltiplos quadrados para

cada estao escolhida e encontra-se o valor do coeficiente de correlao (R). Depois, calcula-se o

fator de peso (W

i

) para cada estao atravs da frmula (TUCCI, 1993):

( )

n

i

i

R R R

R

W

+ + +

=

...

2 1

(4.4)

Por ltimo, calcule a o valor da precipitao (Y) da estao em anlise pela frmula abaixo

(TUCCI, 1993):

n n

W x W x W x Y + + + = ...

2 2 1 1

(4.5)

onde x

1

,x

2

...,x

n

so as precipitaes correspondentes ao ms (ou ano) das estaes

escolhidas; e W

1

, W

2

, ..., W

n

so as seus respectivos pesos.

4.5.3 Verificao da Homogeneidade dos Dados Mtodo da Dupla Massa

A verificao da homogeneidade dos dados significa a anlise de consistncia dos dados da

estao em estudo, j com as devidas correes, comparados aos registros das estaes vizinhas.